旅居纽约的作家王鼎钧自1963年出版首作以来,数十年笔耕不辍,今年再以百岁之龄出版自选集「江河旋律」,分为美文、变体、杂文三类选辑;王鼎钧接受世界日报专访时称,写作「使你上瘾,使你成癖,使你贪得无厌,你把心一横:我就这样了此一生罢!如此这般,做成一个贯彻始终的作家。」

至于出版自选集,王鼎钧说,希望能为读者留下这些,所以他「临江打捞」。

王鼎钧3月10日接受世界日报专访,畅谈创作生涯与颠沛人生时如此形容作家:「像画家或电影导演,将方块字连成大地山河;作家也像音乐家,排列声音。」

他说,作家使字音彰显字义,字义强化字音,两者相得益彰,运用之妙存乎一心,内心自有一种秘密的甘甜,「甜到心里,甜到梦里,你乐不思蜀,乐此不疲,这才做成了一个作家。」

王鼎钧出版着作40余种,前有反映人性与洞见的「人生三书」,熔铸毕生记忆、显一代中国人因果纠结与生死流转的「回忆四书」;近有亲自选编,由尔雅出版社出版的繁体版「江河旋律」;在新冠疫情期间及之后,他也以电脑代笔,孜孜不倦,与后辈程奇逢「轮流发球」,合着「四手联弹」,针对同一主题各抒己见,显示世事、人情与利害的不同面与质地。

年少王鼎钧弃学从军,曾经历对日抗战与国共内战,在1949年到台湾后,也曾目睹白色恐怖年代下那「险峻」的文学江湖。1978年他来到美国纽约,前后历经17年,在天涯彼岸大跨度调动时空,几经修订下完成他最重要的代表作品之一「回忆四书」,「把痛苦的记忆写得不痛苦,也不把痛苦再转嫁给读者。」这四部作品既是个人生命史,也是中国近代史的缩影。

「我这一生混到三个国,中华民国、中华人民共和国,还有一个美利坚合众国。」王鼎钧受访论及家国时说,人生在世不能没有国家,但最好只有一个国家,「国家多了,可能是一种折磨。我的问题是有三个国,没有家,四海漂流,处处非家处处家。」

「中国生我,台湾养我,美国用我。」王鼎钧说,「故乡是我的初恋,刻骨铭心;纽约是我的婚姻,侯门一入深似海。」

王鼎钧被誉为「一代中国人的眼睛」,作家张大春也为他冠以「文心」二字,但结论指国家辜负了「鼎公」。

然而,王鼎钧在世界日报的访谈中说,他这一代人的个人利益与国家利益冲突、战争反淘汰时,万劫归来,倘若加减乘除,国家并不欠他什么,他是「去臣无怨词,忧谗畏讥」。

1952年,王鼎钧在台北进入中国广播公司担任编撰,「正式卖文为生」;到60年代后期及70年代初期,他决心以文学立命,设法使职业与文学脱钩,不再把文学当做使用工具的技能,回归纯粹的文学创作。

王鼎钧在访谈中也坦言,早期以写作谋生,按字计酬,写了难以计数的杂文,这些针砭时弊的杂文腔调虽博得满堂采声,但关心文学的他却认为,这也「造了许多口业,深感忏悔」。

「我把作家分成三大类,有一党的作家,有一国的作家,有人类的作家。」王鼎钧总结,「作家可以党同伐异,各为其主。作家也可以站在全国人的立场上表现人生、批判人生,超越党派,超越地域,超越阶级,当然超越自己的利害祸福。更上层楼是人类的作家,居高临下,悲天悯人。」

有论者称,作家过了中年的巅峰时期便开始衰败,但王鼎钧显然是例外,步入熟年,他创作的「左心房漩涡」等作品是发力之作,而到古稀之年,更进入了文学创作的「冲刺阶段」。在超越与升华了文本乃至生命经历中的痛苦以后,王鼎钧似乎没有作家所面临的「痛苦的瓶颈期」。

王鼎钧告诉读者,文字与文学为他持续带来秘密的「甘甜」,「‘甘’是美感,‘甜’是快感,每个字是一个精灵,一道符咒,排列组合的变化无穷无尽。」

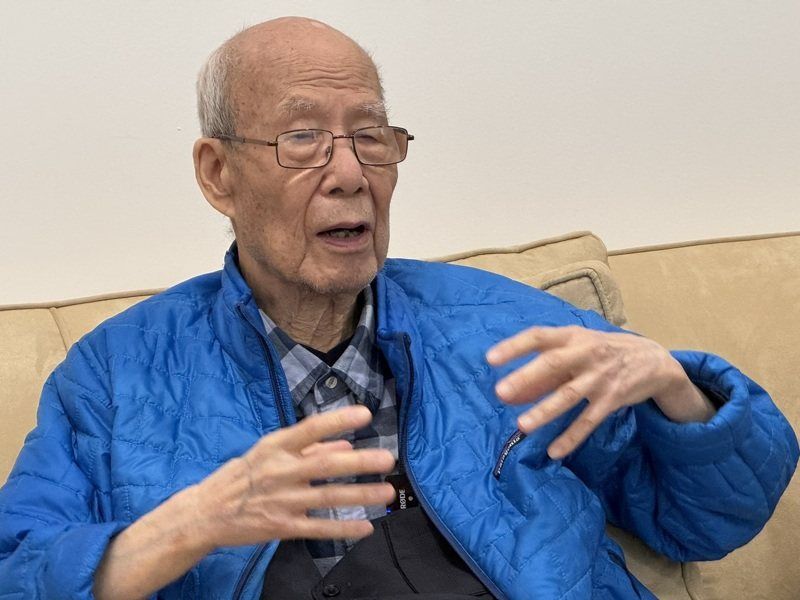

作家王鼎钧着作逾40种,作品及人生一如长河,数十年创作不辍,近日出版自选集「江河旋律」,他在世界日报专访中畅谈创作,乐此不疲。(记者何振忠/摄影)

作家王鼎钧着作逾40种,作品及人生一如长河,数十年创作不辍,近日出版自选集「江河旋律」,他在世界日报专访中畅谈创作,乐此不疲。(记者何振忠/摄影)

后参与评论

暂无评论